奥克兰是一座很特别的城市,相较于绝大多数新西兰城市的朴实无华,她随处可见西方发达国家林立的高楼,车水马龙的街道,以及霓虹闪烁的立交天桥。一百年前,奥克兰是新西兰这座灯塔上的璀璨明灯,无论狂风骤雨如何地肆虐,她永远照亮了漂泊在惊涛骇浪中的航海者们前行的道路。

(一)

很多年前,奥克兰还是新西兰的首都。这里气候温热,土地肥沃,依山傍海,是无数移民者梦寐以求的理想家园。随着大量欧洲移民的涌入,与世隔绝的小岛与西方文明产生激烈地碰撞。彼时还处在部落时代的毛利文明面对西方国家的坚船利炮,一时之间还不知所措,在毫无预兆的情况下卷入了历史的洪流和政治的漩涡之中。

1840年威廉霍布森上尉和岛上大部分毛利部落签订了《怀唐伊条约》,从此新西兰正式纳入日不落帝国的管辖区域。随后不久,霍布森上尉被任命为奥克兰市的首位市长。新官上任三把火,霍布森上任不旧便决定建造能容纳大型船舶的港口,连接商业区和居民区的铁轨,以及各种服务市民的基础设施。那时候,这座朝气蓬勃的首善之都,吸引了大量厌倦了工厂滚滚浓烟和机械生产的年轻城市居民,他们渴望在这片未知的土地上获得一夜暴富的良机,或幻想诗与远方的田园牧场,绿水蓝天,期待能以返璞归真的生活方式释放自己压抑的灵魂,重拾在肮脏污秽的城市中难以获得的幸福与安宁。甚至有人立下雄心壮志,决心要把新西兰打造成大洋洲上专属于大英帝国的牧场,为其提供源源不断的农产品。最终,野心与雄心越洋聚首,拥有不同阶级和背景的人踏上土地,共同开发这上帝恩赐的纯净之原。

漫步奥克兰街头巷尾,耸立的高楼总给我一种置身他国的错觉。 皇后街从奥克兰港的海港桥一直延伸至天空塔,街道两旁商贾云集,各类精品小店,购物商场,网红商店一应俱全。奥克兰是新西兰唯一拥有奢侈品专卖店的城市,追求时尚与美丽的人经常光顾于此。午间,汹涌的人潮穿梭于步行街道,人们的欢声笑语响彻整个城市,街头艺人纵情欢歌,白领品尝美食和咖啡,游人双手提着大包小包,不忘用相机记录下难忘的瞬间。热闹的氛围与刻板印象中的新西兰形成鲜明对比,也增添了不少久违的人间烟火气。

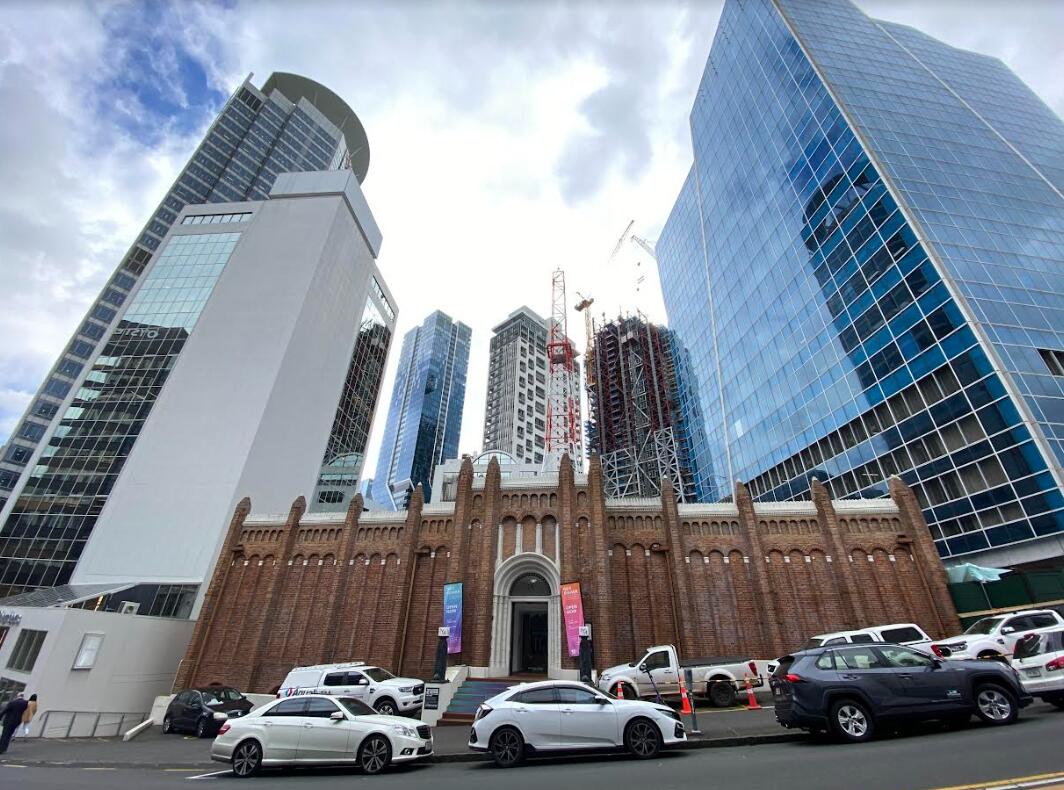

即使在最繁华的市中心,也时常能见到维多利亚时代的建筑。古色古香的墙垣石壁坐落于现代化的高楼大厦之间,咖啡色的墙体散发着历史气息,斑驳微黑的印记展示着岁月的留痕。建筑的上的每一寸“肌肤”都历经了百年历史风霜的洗礼,大浪淘沙,洗尽铅华,古老的文明在浮躁的都市沉淀出历史文化的深厚底蕴。在日本领事馆附近,一栋19世纪建造的教堂被完好地保留在钢筋水泥筑成的森林中。它身后,高楼拔地而起,塔吊钩起钢筋和玻璃,头戴橘色安全帽的工人在脚手架间灵活移动。这座教堂在城市巨人的衬托下,显得如此渺小,就像人在宇宙中一样微不足道。人类的发展总归要更新老旧的城市建设,城市的景观环境也会愈来愈新。时代的巨浪淹没了历史的遗迹,旧时代的象征一一化为尘埃。为数不多的历史建筑以实物的形式保存住了历史,等待在恰当的机缘唤醒人们沉睡的记忆。

历史通过一栋栋建筑与现代交汇,往日的记忆穿越时空,不断地浮现在眼前:1842年满载着移民的轮船历时数月,从英国抵达新西兰。移民携带着全部家当,决心要在这片土地上安度余生。他们从毛利人手中购买了大量土地,殖民据点开始从沿海平原逐渐深入内陆。移民们翻山越岭,开荒拓土,经营农场。新政府修建铁路、港口和公路,小据点慢慢整合为城市,形成逐具规模的基础设施网络和商业区。但好景不长,不断增长的移民侵占了毛利人的土地资源,围绕土地的冲突不断发生。1863年,装备精良的皇家陆军大举进犯怀卡托地区,英勇的毛利战士拿起手中的武器捍卫世代生活的家园。战火和硝烟弥漫在怀卡托平原,枪声,炮声,呻吟声,哀嚎声,嘶吼声不绝于耳。然而,反抗无异于螳臂当车,弓箭长矛终究抵不过火枪大炮,神祈焚毁,横尸遍野,生灵涂炭,胜利者欢呼万岁,失败者远走他乡,屈辱地迁入政府划分的保留地。毛利人原来的生活方式无以为继,年轻人被迫向侵略者低头,刻苦学习英语,争取在城市谋得份体面的工作。肤色上的差异令他们饱受歧视,但处处碰壁没能让他们灰心丧气,辛勤劳动和不屈不挠换来了异族的尊重。如今,绝大多数毛利人已经融入到了新西兰的主流社会,他们的脸上永远洋溢着笑容,眼神里充满了淳朴,往日神情中的忧郁和悲伤已一去不复返。年轻人放下了历史的仇恨和伤痛,对整个社会及种族矛盾的弥合而言绝对是一件好事。

(二)

1865年,出于加强南北岛间联系的目的,惠灵顿取代了奥克兰的首都地位。在日后的发展过程中,奥克兰逐渐从政治中心转型为经济中心。上个世纪八十年代,奥克兰政府出台利好商业的政策,于是国内外各类企业纷纷加大投资力度,许多公司也把核心部门从惠灵顿转移到了奥克兰。作为新西兰经济的火车头,奥克兰贡献了几乎四分之一的国内生产总值。

来自世界各地的远洋货轮停靠在维尔达克港,装卸工人指挥吊桥,卸下饱受海浪侵袭的集装箱货柜。海鸥盘旋于空中,像漫天翻飞的纸片,随风飘舞。千帆之城名不虚传,波光粼粼的海面上帆船踏浪而行,海风吹动船帆,引领小船乘风破浪。白色的船帆像是飘在海上的云朵,悠然地随着缆绳的收放而伸缩舒展。海雾中的激流岛若隐若现,诗歌和美酒是小岛永远的象征,浪漫不羁的灵魂终日守护着岛屿。临近夜晚,凄婉动人的情歌在森林吟唱,仿佛时间又回到那个难忘而又凝重的秋天。

阿尔伯特公园位于城市中心,是午休时间最惬意的休闲场所。精美的铜制喷泉如一台灯盏,优雅的轮廓营造出极致的艺术美感。青狮纹样的浮雕装饰在瓦青色的铜面,旋转的流苏托起厚重的圆盆。喷泉最顶端驻立一尊手捧鲜花的少女铜像,少女裙裾微摆,姿态扭捏,像极了单纯的女孩突然收到追求者赠予的礼物,惊诧之余稍显羞怯不安。四位美少年背靠在十字架基座上,细长的水流从他们吹奏的号角中缓缓流出。水柱冲荡满塘池水,敲奏出数曲灵动明快的水之恋歌。

谷歌微软,四大会计师事务所,国际投行等跨国企业在临近海港的CBD设立分公司。鳞次栉比的高楼紧密排列,玻璃幕墙闪闪发光,如公司高管的前途一样光明。从城市北岸眺望市区,天空塔直升云霄,周围色彩各异的办公楼群如音阶般高低起伏。早晨八点,城市从睡梦中苏醒,拥挤的车辆堵得跨海大桥水泄不通,公车内乘客摩肩接踵地贴在一起,好像罐头中的沙丁鱼,彼此间腾不出丝毫空隙。人海淹没街道,行色匆匆,鸣笛嘈杂,都市化的快节奏生活打破了清晨的宁静。

奥克兰汇聚了全新西兰最顶尖的人才,能进入国际级大公司任职的人都是各个领域里的精英。大公司招聘严苛,简历层层筛选,能获得面试机会的人寥寥无几,正式入职的员工是从千万人中脱颖而出的佼佼者。大型公司薪资高,待遇优厚,发展机会多,吸引了无数奥克兰大学最优秀的毕业生。但凡事都有利弊,在大公司工作同样意味着超长的工作时间,高压的工作环境和巨大的工作量。很多人在大公司实习一段时间后,选择离开,到更适合自己的公司任职。

新西兰社会不存在明显的阶级分化,平等的理念深入人心,人们不会因为自己的职业和收入而感到高人一等。无论你是公司高管,还是商铺小贩,人格上皆是平等的。在平等的社会中,每一个人可以发挥出自己最大的价值和才能,从事自己最热爱的工作,不必顾及他人的贬低和歧视。生活在这种社会的人无疑是幸福的,也是快乐的。因为,他们活出了最真实的自己,而不是去追逐虚无缥缈的地位和权力。

近年来,奥克兰的经济面临着诸多危机和挑战。疫情过后,通货膨胀,失业增加,行业饱和,盗窃频发等经济上不详的“症状”接踵而至。商人出身的市长竞选时曾放出豪言壮语,保证自己上任一年后经济就会恢复。可是,直到今天经济依然不见起色。就业机会减少致使许多年轻人出走澳洲或欧美,年轻人口的流失无疑将带来更严重的经济问题。奥克兰是第三产业占主导地位的经济体,经济是否会好转,取决于国内外的市场需求的增加。有经济学家称,国家党政府能通过需求侧改革的方法,刺激整个国家的经济活力。但重新分割既得利益者的蛋糕又谈何容易,伤害特定人群的利益的结果一定会反映在选票上。很多民选政府的缺点在于不敢得罪选民,经常在重大的议题上表现的畏首畏尾,前后顾瞻。鉴此,改革十分考验政府的勇气和气魄,国家党政府能否成功,关键在于内阁成员的决心和毅力。

(三)

八九年前,冯小刚在奥克兰的使命湾拍摄了电影:《只有芸知道》。在电影的最后,隋东风坐在面向海湾的蓝色长椅上,深邃的眼眸流露出释怀的神色。树荫扶疏,清晨的阳光扫去附着在他衣服上的阴霾,徐徐的微风吹走缠绕发丝间的忧伤。走了一万五千里的路,他又回到了和亡妻罗芸相识相知的奥克兰。

过去的鎏金岁月如一幕幕幻灯片在隋东风的脑海中闪过,那是他今生最难忘的时光。十几年前,两个孤独的灵魂因缘际会地在异国他乡相遇,缘分巧妙地将两人牵在了一起,频繁的接触擦出了爱情的火花。暧昧的男女引起了爱神丘比特的注意,他射出一支金箭,插在二人的心上。结婚后,他们在克莱德小镇开了间中餐馆,还在镇上结识了挚友Melinda。小镇生活祥和而又宁静,餐馆生意兴隆,二人搬入新房,罗芸怀上爱的结晶。正当幸福的生活步入正轨,厄运却悄然降临。罗芸在一次意外中不幸流产,旧病复发使她丧失了生育能力。几个月后,餐馆在火灾中付之一炬,多年的心血化为乌有。离开小镇后,罗芸的病情开始恶化,肿瘤细胞扩散至整个心脏,妙手回春的神医也无力回天。隋东风红润了双眼,在病床前目睹妻子渐渐消亡。他一遍遍抚摸着亡妻的秀发,试图唤醒她沉睡的灵魂。人生无常,生老病死无可避免,但对隋东风来说一切来的太措手不及,他的人生如坐过山车一般,从顶点一瞬间坠入到了谷底。

隋东风捧着罗芸的骨灰盒,来到了南岛小镇凯库拉。罗芸生前最大的心愿是到这里观鲸,可是愿望一直没有机会实现。游船随鲸鱼家族来到宽阔的峡湾,两岸崇山峻岭绿意绵绵,飞鸟啼鸣,高山瀑布飞流直下,山海之间蒙上了一层氤氲的雾纱帷幔。蓝鲸跃出水面,掀起阵阵波浪,伴随汽笛般的巨响,壮观的水花从鲸鱼的气孔喷出。水滴在空中凝聚成短促的阵雨,滋润了隋东风的心田。峡湾上方空风起云涌,仿佛神明被隽永的爱情所触动,将情感寄托于变幻的风云中。隋东风双手掬满骨灰,撒向大海。这一刻,罗芸的灵魂与自然融为一体,自由地徜徉在人间。肉体的消散并不意味着终结,逝者的灵魂和精神永远封存于回忆和旧物中。对隋东风而言,妻子并没有消失,她是以全新的形式获得了“永生”。

隋东风和罗芸的生活,是很多中国移民的真实写照。奥克兰东区的Howick,生活着大量在90年代移民奥克兰的中国人。从1991到1999年,新西兰对移民实行开放政策。中国的新中产阶级受移民潮的影响,漂洋过海至新西兰,开启人生新的篇章。由于语言障碍,很多人来到新西兰后只能从事辛苦的体力劳动。他们往返于工地和餐馆之间,为了养家糊口,一天甚至工作十多个小时。当时奥克兰的物价水平较低,即使收入是最低工资,只要努力工作就能满足温饱。许多中国移民在积攒了一定金钱后,会在社区开家快餐店,主要售卖中餐和薯条炸鱼。

中国人善于经营,商业眼光独到,能明锐地发觉潜在的商机。从改革开放中成长起来的富裕阶层,将投资的目光锁定奥克兰的房地产市场。正如他们所预料的那样,奥克兰的平均房价从上个世纪末到疫情之前,翻了五六倍。炒房客们从中赚得盆满钵满。但是这种投机行为令当地人感到十分不满,平日生活的城市竟变成资本交易的试炼场。高昂的居住成本压得工薪阶层喘不过气,年轻人再也不能像父辈们在三十多岁拥有属于自己的房子。

1861年,成千上万的广东男丁为了逃避贫困和动乱,寻求财富,背井离乡来到新金山-但尼丁。大多数矿工计划在这里短暂停留,他们只想尽快获得荣华富贵,而后衣锦还乡。华工吃苦耐劳,工资要求低,所以更受雇主青睐。大量白人工人因此丧失了工作机会,歧视和排斥华人的情绪开始在白人群体中蔓延开来。1881 年政府开始向入境华人徵收人头税,以限制华人移民。

到了1900年代,金矿资源锐减导致三分之一的华人由淘金为业转变为以种植为生。华人迁居到土地富饶的奥克兰地区,种植各种蔬菜水果。在第二次世界大战期间,华人接受新西兰政府的蔬菜订单,向南太平洋上驻扎的美军供应蔬菜。直到今天,华人仍是蔬果的主要供应商。

自1952年起,所有新西兰境内的华人被允许归化,成为公民。二战期间,共同对日作战将新西兰与中国的关系拉近。华人发现主流社会的新西兰人对他们的态度也发生了转变,白种人慢慢地开始接纳这些黑眼睛,黄皮肤的亚洲人。在新西兰成长起的年轻一代在思维方式和生活习惯上更像本地人。新西兰社会对华人的包容,接受优质的教育以及运用流利英语使他们开始享受充份的就业自由。 年轻一代不再继续经营家族生意,选择从事收入较高的技术或白领工作。恪守传统的父母和拥抱新生活的子女难免因价值观上的差异,产生家庭冲突和矛盾,紧张的关系会持续很久,直到彼此互相理解和尊重。

今天,奥克兰生活着二十多万的华人,占城市人口的十分之一。一百多年过去了,奥克兰的人口结构,日常生活和文化从霍布森上尉被委任为奥克兰市长之时发生了翻天覆地的变化。奥克兰的多美路上,大约一半商家为华人所经营。在这里,几十家中餐馆提供着来自各个地区的美食。这条街上还有中药店,书店,麻将馆,蔬果店和电器行等。每年春节,将近20万人会参加在奥克兰举办的迎新庆典。喧闹的街头彩带飞扬,舞狮舞龙精彩夺目,技艺超群,身穿旗袍的女孩擦脂抹粉,载歌载舞,热闹的程度绝不亚于中国的节庆。

然而,华人在奥克兰仍然面临诸多挑战。新西兰优先党的领袖Winston Peter曾公然宣称两个中国人抵不上一个白人。疫情期间,仇视华裔的言论在白人极右群体中甚嚣尘上,攻击华人的事情时常见诸报端。来自于社会的隐形歧视和偏见,使华人得不到公平的待遇和机会。改善华人在奥克兰的处境,只能通过自身的努力来实现。在日常生活中,华人应该大声地讲出自己的诉求,表达自己的观点,遇到歧视的事情,华人们必须团结一致,展现出反对歧视的决心,不再做沉默的旁观者。

版权声明

1. 本文系新西兰天维网【天维伙伴】频道稿件,未经原作者授权,不得转载。

2. 文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点。

3. 作者在本网站上发布的内容仅供参考。

4. 作者发表在本频道的原创文章、评论、图片等内容的版权均归作者本人或标注来源所有。

5. 所有天维伙伴签约专栏作者与天维网的合作,除非有特别说明,否则仅限于“内容授权”合作。